【校报特稿】丹青妙笔 记冯骥才先生的“四驾马车”之文学·绘画

为未来记录历史 借丹青看见心灵

——记冯骥才先生的“四驾马车”之文学·绘画

本报特约记者 杨扬

著名作家 画家 冯骥才

2018年12月28日,在人民文学出版社2018年的㊣ 最后一场新书发布会上,我校冯骥才文学艺术研究⌒院院长、著名作家冯骥才先生带着他的长篇小说新作《单筒∑望远镜》宣告“重返小说”。

自上世纪90年代初,冯先生义无反顾地跳入文化遗产保护的时代漩涡〖中,以天大冯研院为学术基地,奔波在中国民间大卐地上。虽然他长时间远离了小说的创作,画室也堆满了民间文化遗ζ产的档案资料,然而,文学、绘画、文化『遗产保护和教育这“四驾马车”,他其实从未√丢下任何一辆,只是为了国家民族的文化这※件更大的事,他不得不压抑艺术创作的冲动。但艺术的灵〖感,早已在心中漾满,只待时∑ 机一到,便喷涌而出。仅2018年一年,他就接连创作了2本10多万字的长篇力作:一本是沉淀30年的长篇小说《单筒╳望远镜》,另一本是讲述自己投身文化遗产保护心路历程ω 的非虚构文学《漩涡里》。己亥猪年春节前夕,他忽觉“丹青思我,扣余心扉”,又清扫★画室,泡笔洗砚,准备作画。

冯先生曾说,文学∑于他是一种责任方式,写作是为未来记录历史;绘画于他则⊙是一种心灵方式,画画是为了看见自己的内心。他经常在卐文学和绘画之间“甜蜜地”往返。

把良心放在笔里

“当社会迷茫的▼时候,作家应该先清醒,当社会过于々功利的时候,作家应该给生活一点梦想。”

——北京日○报专访《冯骥才这40年,和时代搅得太紧了》

2018年2月16日,戊戌〖狗年正月初一,冯先生新年开笔,动手写作非虚构新书《漩涡里》。

近几年,冯先生年事渐高,在外奔波的时间少了,留在书斋里的时间多了,压抑◤了许久的文学灵感喷涌而出。他不仅续写《俗世奇人》,并︾为人民文学出版社出版的足本亲画插图,更开启记述文化50年的非虚构创作系列☉。至2014年,他已出版了《无路可逃》(1966-1976)、《凌汛》(1977-1979)、《激流中》(1979-1988)3本非虚构力作。从“文革”到改革开放文坛解冻、再到轰轰烈烈的新时期文学,他将生命的长河展开在读者面前。《漩涡里》正是这个系列的最后一部⊙,副标题为“1990-2013我的文化遗产保护史”。究竟怎样从一位作家转」变为一位众所周知的文化遗产保护者?为什么要放下最热爱Ψ的心灵事业——文学,为□文化遗产保护耗费一生中最宝贵的20年时光?他究竟々是怎样想的,并¤下定这种常人眼中匪夷所思的决心?这些无数次被问到的问题,冯先生用了一整本书∴去回答。他把文化遗产保护形象地比作这个时代最焦灼的漩涡,他情不自禁地跳进去,不可自拔,还不№断搅动这漩涡。

写《漩涡里》,冯先生足用了4个月的时①间,前后修改了至少7遍。20多年文化遗产保护的▆艰辛道路上,发生了太多的事,他在讲述【事实的同时,直面历史文明在当代所遭遇的种种不幸、困惑和☉社会症结,把他那一代知识分子所亲历的文化命运、沉重的【压力、以及他们的付出、得失、思考、理想、忧患与【无奈,全都留在了纸上。可以说,这本书是冯先生的√生命史、心灵史和思想史,也是中国→当代50年社会文化变迁的真实写照。

冯先生一直有ㄨ着自觉的历史意识,无论从事文学还是文化遗产保护,都秉持※一个理念——为未来记录历史。这样的历史意识,早在他登上文坛之前就已萌生。“文革”期间,一个朋友⌒ 对他说:“将来我们这代人死了,后代人能知↓道我们现在的处境吗?我们的痛苦、绝望、无奈,我们心№里真实的想法,他们会从哪里知道呢?”友人的话语深深钻进冯先生的心▆中,他忽然明白,“后代人从哪里知道我们?只有文学!”从此他拿起笔来开始“秘密写作”,他的文学伴随着使命感油然而生。初登文坛,他的前2部长篇小说《义和拳》《神灯前传》便是历史题材〖,而让他在文坛脱颖而出的“伤痕文学”作品《铺花的歧路【》《啊!》以及《感谢生活》《高女人▽和她的矮丈夫》等小说更是对那一代人的心灵ζ创伤和苦难中『人性光辉的生动描绘。

至上世纪80年代,冯先生∩转入“文化问题小说→”的创作,“怪世奇谈”系列层层深入,挖掘历史深处中国传统文化的种种弊端。《神鞭》通过一根“辫子”沿袭鲁迅先生对国民劣根性的批判。然而这劣根性何以根深蒂固?《三寸金莲》通过“小脚”的缠缠放放和扭曲变态的“魅力”,针砭了中国封建文化的顽固性和〗自我束缚力。传统文化的劣根性和自我束缚力的根源,又来自中国人自古以来的认知系⌒ 统及其负面的作用,正如《阴阳八卦》所剖析思辨¤的,这种包容、神秘的认知方式仿佛是一个巨大的迷宫,把中国人困ω 在其中。冯先生承袭中国小说叙事传统的文字中包含着深刻的现★代意识和历史反思,这一组看似古典的现代小说在当时引起强烈反响,也带来许多争议,是新时期文学绕不■开的浓重一笔。令人尤为惊异的是,在写《三寸金莲》《阴阳八卦》这类荒卐诞的△、乡土的、异想天开的小说同时,冯先生还以完全不同的思维和▼笔法,写了一部严谨且冷峻的、史记式的口々述文学《一百个人的十年》。而他创作的这一脉络,一直延伸到20多年后◥的今天,以对艺术家韩美林的口述史《炼狱·天堂》和他的自我◎口述史“文化记述50年”系列为代表,形成了中国非虚构ㄨ文学的一座高峰,也为当代留下了一笔珍贵的历史记录。

冯骥◥才记述文化50年系列“非虚构文学作品”

冯先生同︾时还是这个时代最好的散文家之一,大量清新、优美、真挚的散文被一代又一代读者珍爱,《挑山工》《珍珠鸟》等数十ζ 篇进入华语世界各种语文教材和读本的文章影响了数亿青少年。上世纪90年代开始投身文】化遗产保护之后,冯先生几乎放弃了小说的写作,但仍时♂常有散文名篇问世,特别是文化随笔和文化批评,总能⊙在全社会掀起舆论热议——《谁的画々价高?》《请不要糟蹋我们的文卐化》《城市◥可以重来吗?》《谁掏空了古村Ψ落?》《文化□怎么自觉》……在政协发布提案建言献策,在乡间田野调查奔走呼吁,冯先生一方面脚踏民间最现实的土地,另一方面则站在国家文化战略的高度进行形而上的思考。与此同时,他一◥边放眼世界,以中西方文明比较的视野撰写了《巴黎,艺术至上》《维也ぷ纳情感》《倾听俄罗斯》等大量域外游ㄨ记,一边著述《手下留情》《乡土精神》《一个古画乡的临终抢救》《挑山工记█事》等田野调查手札和文化遗产保护理论,主编了《中国木版年【画集成》《中国民间剪纸集成》《中国大同雕塑全█集》《中国木版年画传承人口述史丛书》《20个古村落的家】底:中国传统村落档案优选》等上千◥万字的文化遗产档案。

“不是我要写小说,是小说要我∩写”

“当代人写历史小说,无非是先还原为一个历史躯壳,再装进昔时真实的血肉、现在的视角以及写作人的灵魂。”

——冯骥才《单筒望远︾镜》

2018年8月,第七届鲁迅文学奖揭晓,冯先生凭借刻画天津人集体性格的短篇小说≡集《俗世奇人》(足本)获得短篇小说奖。评论界的肯定和读者持之@ 以恒的支持,令他深感欣慰。他风趣地↓对自己说:“这老头还行,还能写!”把《漩涡里》的书稿交给人民←文学出版社之后,9月中下旬,冯先生赴甘肃张掖参加他的非虚构文学研讨会,没想到竟与阔别了20多年的长∮篇小说“不期而遇”。那一天上午作完演讲,下午年轻人都■跑去马蹄寺游玩,冯先生略有高原反应,便留〗在酒店休息。待几个学生游玩》归来,他一【脸得意地告诉他们:“有一部小说在我▽肚子里揣了很多年,刚ω才我靠在床头,心里忽有一句话冒了出来,一气呵成,就把这小说的开头写好了!”那个下午似乎打开了冯先生的小说阀门,他写到“停不下来”,就连在外出考察的往返高铁上,都会掏出iPad写上一路。短短50天,《单筒望∏远镜》的初稿即完成了,又用了10多天反◢复修改,下厂印刷前夕,他︻还扩写了1万多字,为小说增添更加丰满的∞血肉细节。

赶在2018年⌒ 的尾巴上,《单筒¤望远镜》出版了。在↓新书发布会上,几位连夜读完这部新作的评论家都按捺不住兴奋的□ 心情。吉╳狄马加感叹:“一个作家,一个创造者,到这个年龄还保持这样一种鲜活的激情,对□ 生命最细微的体恤、关注,是非常难得的,也是ξ非常感人的。”潘凯雄则有感于这部小说的“厚重”:“它△虽然不足15万字,但是承载的历史内涵的份量非常厚重。作品的◆背景是1900年的庚子事变,在那样一个特定年代里中西文化相遇以后所出现的种种新问题、新冲突,在这薄薄的15万字里得到非常形象、非♂常深刻的表现。写历史题材并不是简单地重现那段历史、还原那段历●史,而是通过那段历史在反思和审视一个重大的文化≡问题,而这样一个文化问题在时隔100多年后的今天,依然还有它非常重要的意义。”

《单筒望远镜》从中西文化碰撞的冷峻现实中,揭示了因为接触障碍与★文化背景的差异,中西双方彼此认知都产生了许多错觉。小说的故事情节▲并不复杂,天津老城里的纸店二少爷欧阳觉,与租界里的♂法兰西少女莎娜,尽管言语不『通,却陷入■狂热的爱情,然而在义和团与列强联军的惨烈战争里,这卐段浪漫的爱情遭遇注定以悲剧告终。冯先生在小说里运用了大量“意象”——欧阳家的大槐树、老城与租界交界处的小白楼、欧阳老爷手中的竹杖、欧阳觉妻子婌贤嗑满白瓷罐的瓜子仁……单筒望远镜,更是一个绝妙↘的象征,冯先生在发布会上一语道破这个①意象的内涵:“使用它,只能用◥一只眼、有选择地看对方。在爱的立▂场选择可能是美,从人性的立场上选择则需要沟通,从ㄨ文化上可能选择好奇,在历史局限性上可能会对准对方的负面。其实,这部小说里的所有人物,都在使用‘单筒望远镜’。”

其实,《单筒望远镜》写得虽然很快▓,酝酿的时间却十分漫长。早在上世纪80年代,冯骥才先「生便打算在《神鞭》《三寸金莲》和《阴阳八卦》之后,创作这部“怪世奇谈”系列的收官之作。尽管他后来】20多年为文化遗产保护奔波操劳,不得不停止小说的创作,但有时做田野考察的路途中,他会把小说从肚子里“掏出来”过瘾,一路上会想出好多特别精彩的故事、特别有趣的细节,然而司机一声“到了”,他就仿佛从梦里←“啪”地醒来。待一切烟◎消云散,他又得把小说的≡“阀门”拧上。就这样,小说里〖的人物一直“活”在他的心里◥,早已成为他熟识多年的“老朋友”。

“文化遗产抢救虽然中止⊙了我的文学创作,反过来对于我却是一种无形的积淀与充实。我虚构的人物一直在我心里成长;再有便是对历史的思考、对文化的认●知,还有来自生活岁久年长的累积。因此现在写起来㊣很有底气。”在新书发布会上,冯先生♀坦言:“我会重返小说。我太〗热爱文学,我心里有东西要写,必须写。不是我要写小说,是小说△要我写。”

重返小说,继续为文学效力,并不意味着冯先生要放弃对文化遗产的关切。“我不会放弃社会转型期我们这代知识分子的时代使命,这是历史赋予我〒们的责任。”他说,他只有一个问题,就是々年龄大了——“如果老天爷希望冯◢骥才多干事,就多给他一点时ぷ间。”

为了看︻见内心而画

“绘画过程中总是充满了不断的偶然,忽而出现,忽而消失。就像我们@ 写作中那些想象的明灭,都是一种偶然。感受这种偶然是我们的心灵。将这种偶然☆变为必然的,是我们敏感又敏锐的心灵”

——冯骥才《水墨文字》

读《单筒望远镜》,使人仿佛看了一场电影,脑海中∮呈现出一幕又一幕画面。不单这部小说,冯先生的各种文学作品,都具有鲜明的画面■感,他常常用白描般的文字让读者眼前立即生出形象√来。有这样独特的写作风格,正因为他同时还是一位画家。实际上,冯先生绘画在前,写作在后。他年轻时曾师从严六符、惠孝同等书画家学山◣水画,还在天津※书画社多年从事临摹古画的工作。冯研院的大ㄨ树画馆里,陈列着♂冯先生早年临摹的两幅画作,一幅宋人小◤品古意盎然,一幅《清明上河图●》惟妙惟肖尤其惊人,一看便知他绘画的功底何其≡扎实。

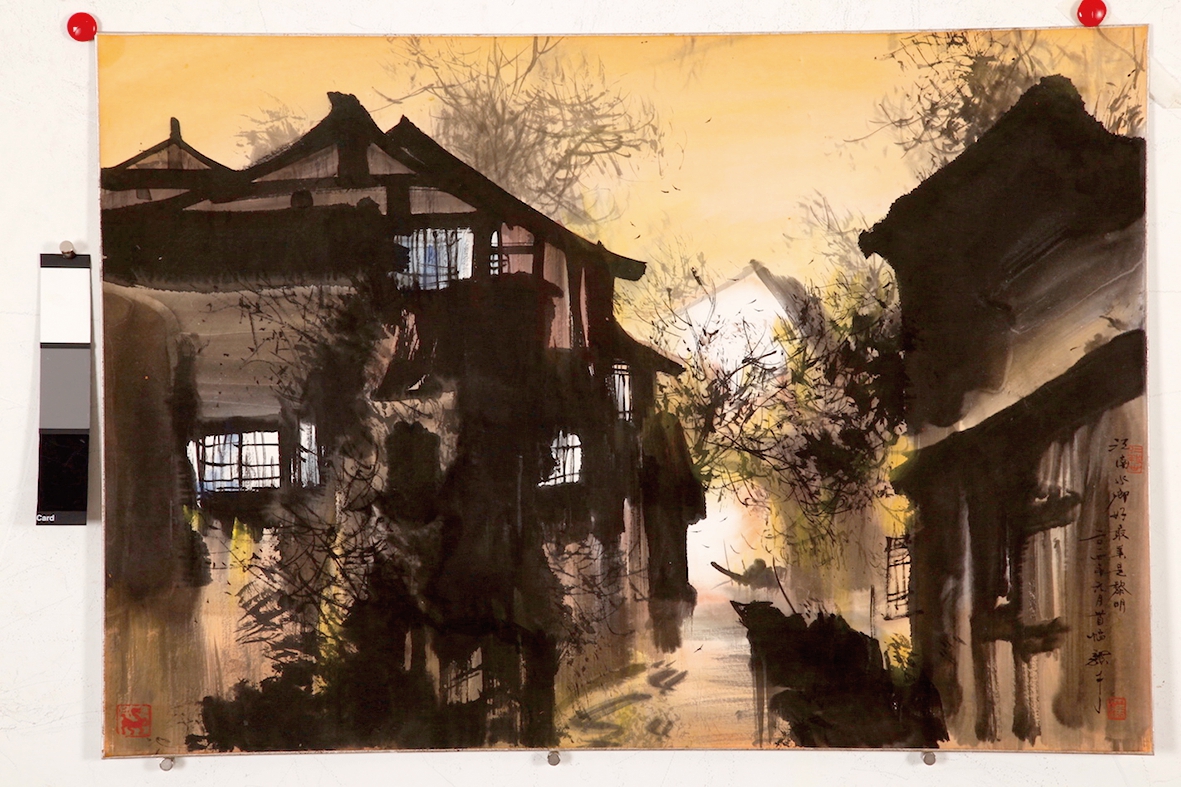

经历过新时期文学的洗礼,上世纪90年代初,冯先生重新思考自己下一步的创作道路,无意中重拾画笔,却进入一个全新的境↘界。他在国内外巡回举办画展,立即引发轰☆动,人们这才发现,原来这位叱咤文坛的大▲作家,心中还有一片神奇的丹青世界。在日本举办〇画展期间,日本国宝级画家平山郁夫对冯先生的画大为赞赏:“他的画风将研摹宋代绘画所练就的扎实表现技法与作家本身的创造力紧密地结合起来, 成为名副其实的‘现代文人画’,在中国画家中别具Ψ 一格。”诚如平山郁夫所言,冯先生的画〓是“现代文人画”。他突破传统文人画“程式化”的窠臼,以不受传统拘束而又不脱离传统的笔墨,巧妙结合东西方绘画的优长,将大量光影与▂色彩赋予画面,用极富个性的绘画语言营造出触动心灵、耐人寻味的意境。

《期待》 (1990年作品)

《华灯初上》 (2014年作品)

在《绘画是文学的梦》这篇文章中,冯先生∑阐述了“文人画”的意义:一是意境的追求,“就是▓把深邃的文学的意味,放到可视的空间中去。意境二▲字正是对绘画于文学相融合的高度概括。”二是心灵的再现,“由于写作人介入绘画,自然会对笔墨有了与文字一样的要求,就是自我表现。于是个性化与心灵化便成了‘文人画’的本质。”古代“文人画”的文学性在于诗意,讲究“画中有诗,诗中有画”,但▽冯先生的现代“文人画”中的文学性,则更接近于散♀文。他认为,现代㊣ 人与诗的关系,不如与散文近,因此↘将散文引入绘画,更容易与现代人沟通。诗的◥意境是静止的,而散文的意境是一个线性的过程,散文化的绘⊙画,其意境具有可叙述性。于是,看ζ 冯先生的绘画,总能感受到画面背后似乎有许许多多的故事,总能●从他的笔墨间读到仿佛散文般抒情的韵味。

冯研院大树画㊣馆

如今,画得一手好画的作家并不多见。少数作家拿起♀画笔,也多是为了自娱。但冯先生却并不为自娱而画,他说:“绘画对于我,起码是一种情感方式或生命方式。我的感受告诉我,世界上有一些东西是只能ξ写不能画的,还有一些东西是只能画不能写的。”或许◇这也正是为何历史上不少文学大师都有一只“神奇的左〓手”——歌德画的风景小品水准非常高,雨果的画完全称得上出自◢一个职业画家之手,俄罗斯的作家们尤爱画画,普希金、屠格涅夫、莱蒙托夫、果戈里、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基、马雅可︼夫斯基……他们的画都令人大吃一惊。绘画的思维,帮助作家想象出更加鲜明︽的人物形象,而文学则帮助画家加深对事物感受的深度。冯先生曾☉写道:“只有当我们看到了雨果、歌德、普希金、萨克雷、布洛克等↑人的绘画时,我们才更整体和深刻地了解他们的心灵。”其实,我们看∮冯先生,又何尝不是如此?

(本版刊登于2020年1月1日《天津大学报》第三版 责任编辑 李丹 学生编辑 尹艺蒙)

未经允许不得转载:二九年华大学门户 » 【校报特稿】丹青妙笔 记冯骥才先生的“四驾马车”之文学·绘画

相关推荐

- 【2019毕业季】天津大学2019届夏季研究生※毕业典礼及学位授予仪式举行

- 【校报特稿】“聚焦两会” 天大代表助力国家建设 递交提♂案建言献策

- “感谢天津感谢天大!你们◢是从天而降的白衣天使!”

- 天津日报:天大获建首批国家应用数学中心

- 经济日报:天津大学“超级创可贴”研发成功

- 后勤保障齐努力,让留校▅学生在“家”过年

- 中国青年报:天▓大团队研发出15分钟快速检测新冠病毒试剂盒

- 北方网:冯骥才在“放飞梦想”天津大学青春歌会录制现场寄语学☆子

- 天津教育报:把扶贫这件╱“天大”的事做好

- 印邦炎先生逝世

- 天津大学23项成果获天津市第十六届社会科学优秀成果奖

- 天津工人报》:天大举办校内勤工助学岗位招聘会

- 天津工人报:天大专家解企业难题生产效率提升一倍以上

- 校①长金东寒慰问寒假在岗教职工

- 今晚报头版:放声歌唱 献礼祖国

- 天津大学』召开Ψ “双一流”建设中期自评工作动员会

- 中国№教育报※:天津大学人工智能技术助力安全复工

- 【不忘初心、牢记使命】当好人民的勤务员——天津大学博士书记扶贫记

- 滨海工业研究院“临港汇创孵化器”获保税区科技孵化器授→牌

- 市质监局督导组来我校食堂督导检查

新闻公告

- 今晚报:“云”方式助力大学生就业 04-16

- 人民日报:32张海报,传递温暖的力量 04-16

高考招生

- 天津大学2018年招生章︽程◤ 08-05

- 天津大学2015年招生↑章程 08-05

- 天津大学2016年招生章程 08-05

- 天津大学2017年招生章程 08-05

- 天津大学2012年全日制本科「招生章程 08-05

- 天津大学2013年招生章程 08-05

- 天津大学2011年全日制本◥科招生章程 08-05

- 天津大学2007年全日制本科招生章程 08-05

- 天津大学2008年全日制本科招生章程 08-05

- 天津大学2009年全日制本科招生章程 08-05