【校报特稿】天大·人物:记我校化工学院教师李炳志 访我校♀环境学院青年骨干教师宋春风

领跑“合成生物学”的青年人

——记我校化工学院教师李炳志

□ 本报⊙学生记者 李宜睿

《Science》是世界顶级期刊之一,为全世界最权威的学术期刊之一。能够在上面刊登成果,往往代表着某一领域近期最〖重大的发现。2017年,我校」元英进团队关于“合成酵母染色体”的两篇文章均在《Science》发表。李炳志老师作为主要参与人完成了酵母两条染色体的合成,不仅突破了关键性技术,而〖且为其他的相关领域研究提供了必要的技术支撑。

李炳志

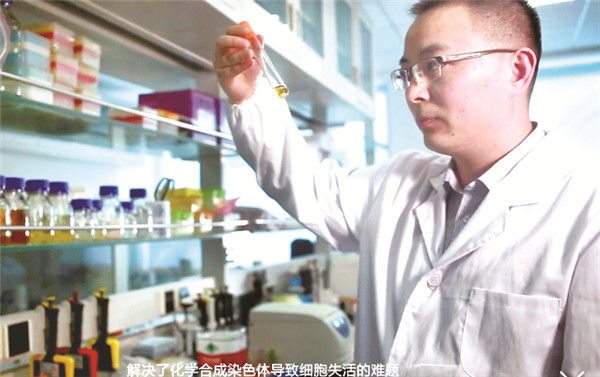

勇于挑战——他是实验室中的科◤学家

2010年,李炳志的导师元英进教授在国内首次关注到真核生物基因组合成领域。而此前,虽已←有原核生物基因组合成的相关技术,但在研究过程中却无法直⌒ 接应用到真核生物基因组的合成上来,这是因为真核生物的基因组比原来做的病毒、原核生物都要复杂。为能在这一领域作出“天大人”的贡献,李炳志在元英进教授的带领下,开始了真核生物基因组合成的研究。

李炳志在实验室】工作

科研之路注☆定不是一路坦途,过程中不免有各种艰难□和曲折。在合成基因组的过程中,由于科研团队对基因组做了很多的设计和重新合成,使得基因组失去了活性,而基因组一旦失去活力,就没有办法再去调控生命活动,也就失去了研ぷ究价值。只有找到哪些位点的修改〓导致这种失活,后续才有可能①合成更复杂的基因组。同时,与李炳志合作的国际合作组也遇到了同样的问╳题。面对困难,李炳志〗没有放弃,为了早日解□ 决技术难题,他和团队经常一周就要开两次会议,大家一起讨论、相互启发、相互帮助。最终,经过多次实验,团队终于开发了通用性的技术。

除解决研究中的种种技术难题,李炳志还要担负起团队中诸多指导任务。团队中有√许多学生,其中有很多是◣刚刚接触这一领域的♂本科生。他们在做实验的过程中会遇到很多困难,这些困难都需要李炳志和团队老师进行细致的指导。在指导学生过程中,李炳志意识到困难是可以突破的,虽然他的老师也没有特别多第一线的经验,但◤只要大家同力推进,就会有意想不到的突破。李炳志说:“就像一群人在原始森林里走∴,可能不太容易迷失自己,但是如果是★一个人在里面走,慢慢就会彻底地ぷ迷失、放弃了。”

李炳志(左一)与¤团队合影

李炳志鼓励青年教师要敢于挑战自己,敢于在“非主流”的领域作出自己的成果。他认为,在大众创业、万众创新的大背景下▂,只要选择一个有挑战性的问题,就会有创新的机会。他举了一个例子■:那种看着比】较近的、比较容易达到的地方『,很多人都能达到,往往是那些特别艰难的、特别难达到的悬崖峭壁上,才会罕有人至。但只有在这种很多人都无法到达、甚至不愿去的地方,才有创新的〗土壤,只有勇于」去挑战这些地方才能有所突破。生物学前期的发展是⌒ 分析生物本身,然后获得新的知识。而新的合成生物学改变了原来的≡思路,不是通◤过分析,而是通过构建新的生物▓体系来得到新的知识。基因组合成也是这样,李炳志和研究团队根据现有的生物学知识,基于酵母的多角度多层次认识设计一个基因组,然后再去构建。在过程中会发现某个地方构建出来的东西和预期△的不一样,就要修■改这个错误,最终得到一个新的知识。这一思路上的创新是对生物学研究方法的一种颠覆,该方法不仅适用于生物学研究,也适用于其他的学科。

科学规划——他是学校中的青年教师

作为博导,同时又是◎天大青年优秀教师的代表,“80后”的李炳志在培养博士生的时候□有着自己〗的想法。李炳志觉得,培养学生最●重要的还是要培养正确的人生观和价值观︻,树立起㊣家国情怀;要长期有计划地培养,而不是短期简单的培训。判断一个人的科研或者事业是否能成功,最重要︼的往往不是聪明与否,而是一个人的品质。

李炳志经常和学生们聊人生计划,这也是他@博士期间的导师元英进教给他的。“元老师说,他当时上学□ 的时候,他的老师也是这样教他们】的。”在李炳志看来,这就是“天大人”由来已久的一种传承。

他要求每位学生做一个规划,这个规划并非是一个简单的职业规划,不是说毕业之后马上要找一个什么样的工作,而是要做一个一生的规划,从更长远的角度来做一个♀规划。如果只是做◣短期规划,那这件事情做完就结束了,可如果要从一生来做这个规划的话,就要把这个事情做ξ 好,而不是把这●个事做完,因为这件事会影响之后的计划。在完成这个计划的过程中,实际上也是在磨练自己、提升自己。李炳志认为,对于培养学▃生,不是说他发表了一篇论文就叫成功,这个只是一个小目◥标,并不意味着将来就一定要靠着发文章去¤实现他的价值;也可能他没能成功发出文章,但在这个过程中得到了足够的锻炼,得到了一定的提升,这也是一种成功。

作为青年教师,李炳志还承担了许多本科教学任务,很多人担心教学≡和科研会有冲突。但在他看『来,教学和◤科研工作只要安排妥当,两者还是能够相互促进的。李炳志为↘本科一、二年级◥的学生开设了一门名为《基因设计与合成》的课程。通过这门课,他向学生介绍了最前沿的生物学领域知识,当学生对这些知识有所了解之后,就可以→进入实验室参与一些实验工作。在这个过程中,学生们的所学知识在实验和科研中便得》到了检验和提高。

李炳志所在研究团队的两篇▓文章一出来,就得◣到了广泛的关注。紧随其后的就是各种各样的报道、采访,这些采访多少占用了他一些时间。但是,李炳志觉得与媒体、宣传人员的接触交流对他们整个团队来说也是一种提升。以前,他们更多的是埋头于科研,没有№什么时间去关注科研以外的东西。“媒体对我们进▼行了深入的挖掘,对整个团队在后续如何更好地去组织科研、培养学生都有很大的启迪作用。”

关于▃后续的科研方向,李炳志表≡示,之前的两篇文章所研究的只是在这个领域前期奠基性的工作,后续当然是要在此基础上继续深入研究。他相信,他和他的团队在未来还会取得新的进展。

“我们的工作是让天更蓝 水更清”

——访我校环境学院青年骨干教师宋春风

□ 本报学生记者 元滢洁

我校环境学院教㊣授宋春风主要从事环境工程、大气污染控制与△防治、生物能源等领域的研究工作,一直致力于“CCS”(Carbon Capture and Storage,将二氧化碳捕获和封存)的研究。回国一年他入选了天津大学“北洋学者——青年骨干教师”等。荣誉成为这位青年领军学者忙碌成果最好的♂见证。可宋◥春风却非常谦逊和清醒:“全国上下都将污●染治理和产业转型升级作为头等大事,只有这样才能实现绿色可持续发展,而要彻底消除№雾霾等环境灾害,我们还需付出更多的努力。”

宋春风

留学日本遇良机

2013年宋春风从日本筑波大学博士毕业,而后前往东京大学从事“CCS”方面的◣研究。说起这个把他带进新兴领域的故事,还有一些机缘巧合:他最早的本科『背景是食品科学,但╳是硕士毕业后他突然萌生了出国留学@的想法。当时的导师就把他推荐给了日本的一位有食品和环境双研究方向的导师。刚开始,宋春风想继续做食品的这个方向,致力于用制冷机制造黄油,但在实验过程中他偶然发现制冷机的〓表面附着一层白霜,刚开始他以为是冰,后来用实验仪器测了一∩下后发现是干冰。之后,他做了一些文献调查,发现了二氧化碳的分离捕集的方法,就产生了用低温冷冻办法来分离二氧化碳的想♂法。研究就这样一点点地开展起来了。

“实际上我们在很多高校做科研的时候都会遇见类似的情况,可能你最初并非想要得到这样的结∞果,但是↓在做实验的过程中偶然发现了意想不到的现象,然〓后你沿着这个方向去做的话,确实也能获得意想不★到的收获。”经历过实验中的惊喜发现『,并因此抓住了一个良机,改变了人生轨道的宋春风如是说。

先进理念育学子

作为科研人才,宋春〓风认为做科研最重要的品质是冷静和稳重。“因为在做实验▲的时候,如果出现◣一点点的失误和偏差,那么结果就可能与你的≡预期大相径庭。”宋春风教导、培育后辈要结合两个方面:一是自〓身的努力,二是以平稳、冷静的心态去做科研,才会有一个比较理想的结果。

在引领、指导硕士生和博士生定课题时,宋春风重视学生↑自身想法,尊重他们自己的兴趣和爱好。“比如说我招来一个学生,先要看他自己有╲什么想法,想做哪∑方面工作,然后基于他的想法,给他一定的建议。如果他想做这方面的研究工作,那么我们可以做,我只是起到了一个辅助者的作用。”

宋春风(右)在指导学生

由于宋春风〒有着在国外求学及在国内任教的特殊身△份,谈到中国←和日本或其他国际上的大学的理念和对学生培养的差别时,他介绍了自己在日本上博士时老师和企业共同培养学生的模式。“这是一种非常好的产学研相结合的←模式。经验丰富的企业技术人员、工程师直接参与到学生们的试验中,会给他们提出一些重要的意见和建议,让他们少走很多弯路,从中学习到宝贵的经⊙验。”在宋春风看来,虽然中国卐企业和日本企业存在一定的差别,但日本企业的这种理念●是中国企业值得去学习╱、借鉴的,他希望中国企业也能对科技创新有一定的支持与渴望。因此,他在制定自己博士研究方案和实验计划的时候都要跟企业的工程★师进行多次交流,这样制定出来的方案就能更好地贴近生活与实◆际,也能满足企业@真正的需求。

技术政策助科♂研

从专业的角度来说,过去的十年是“CCS”从一个热点概念到人〒们对它冷静平淡地认识、再到现在寻求新突破的过程。据宋春风介绍,目前,科学家都在对燃煤厂等进行全面的技术经济性分析,比如“生命周期★评价”“成本效率评价”等,并致力于研究二氧化碳捕集等方面工作。

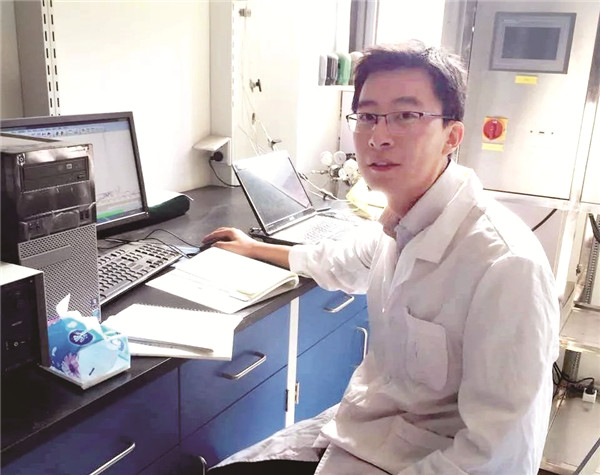

宋春风在实验室工⌒作

相对于亚ξ 洲甚至是美洲的一些发达国家,一些欧洲国家的理念更加超前,在20世纪初就已经意识到了二氧化碳排放问题,包括最早的和较大规模的中试二氧化碳捕集工程也是♀最先于欧洲出现,那时是出现在挪威。而且目前最多、最大规模的二氧化Ψ 碳捕集工程也是在挪威,所以说◥欧洲在这方面还是比较领先的。宋春风认为,要想把“CCS”技术具体应用到某一个领域,比如说燃煤厂、发电厂、化工厂等※这些是需要结合技术和政策导向才能产生很好的效果并获得极佳的效益的,因此,决策者应该对这个问题重视起来。

“大创”项目获赞赏

在“大众创业、万众创新”的时代大背景下,宋春↘风觉得这正是一个好机会,政府层面上对此给予了很大的支持。有不少环↓境学院的学生自发地组成了一个个小团↘队,有本∏院自行组合的,也有和其他学院结合到一起的,去开发一些比如说空气净化的装置与材料。宋春风认为,这种在结合自己专业背景基础上的创新创业是一个很好的途径,值得点赞。

2016年,宋春风被安排到江苏省泰兴经济》开发区∞等地挂职锻炼。泰兴经济开发区GDP在全国排名居于前▲列,其主导产业为化工业,污染防控任务艰巨。“还记得初到泰兴Ψ 时,空气中弥漫着刺鼻的有机废气的恶臭气味,环保局天天接到周边居民的投诉电话。”谈到工作,宋春风脸上充满了兴奋。为解决这一难题,他先后组织●了我校环境、化工专家对该异味问题进行了3次废气深度治☉理。如今,泰兴化工园区的空气质量有了明显改善。经宋春风▃多方奔走,细心筹划,我校还与泰兴经济开发区联合组建了“天津大学——泰兴节能环保产业联合研究中心”,借助天大在环保领域的科技优势,以产学研结合的新模式,打造环保科技领域一流的科技平台,推动了泰兴经济开发区产业转型升级。

宋春风眼下正致力于二氧◇化碳高效分离ξ及资源化再利用等国家重点专项课题〓的研究。作为一名环境人,宋春风更加期盼国家能处处天蓝水清,他说:“习总书∞记说过,‘绿水青山就是金山银山’,这是生态文明建设的新方向,更是对我们环境学科人的鞭策和激励。未来5年,我们搞环境治︽理研究的人一定要加把劲,让大气及水污染得到有效控制,争取ξ 早日实现中国天蓝水清!”

(本版资料提供:刘嘉玥 白富强 马明 马文超 王梅 刊登于2019年6月15日《天津大〖学报》第三版 责任编辑 彭莉 学生编辑 元滢洁)

未经ζ 允许不得转载:二九年华大学门户 » 【校报特稿】天大·人物:记我校化工学院教师李炳志 访我校环境学院青年骨干教师宋春风

相关推荐

- 津云:天大新“掌门”鼓励毕业生:为梦想而奋斗

- 【聚焦第三次科技工作会议】中国工程科技发展战略天津◇研究院第三次院士津门行活动暨《天津市智能医疗产业发展研究》项目启动会成功召开◣◣

- 北方网:【爱国情·奋斗者】天津大学副校长王树新:用中国自己产品的那种自▓豪感溢于言表

- 中国教育装备采购网 :“逛超市”有☆望爽过网购?——天津大学科研团队团队让︽人工智能“邂逅”传统零售

- 中⌒国青年报:天津大学:年轻追梦人跨越百年寻初心

- 浙江新闻:浙江省加快筹建天津大学浙江研究院

- 城市快报:天大新掌门鼓励毕业生为梦想而奋斗

- 陕西省委书记胡和平会见李家俊一行

- “勇担育人新使命 礼赞祖国七十年”——天津大学举办2019年新∩聘用辅导员入职仪式暨辅导员专◇场宣讲会

- 人民网:人民网发布2019年度优秀校园新闻作品 天津大学党委宣¤传部选送作品入选

- 天津日报:刘丛强 地学是我与天大的缘分

- 海外网:天大就业贴身服务一直在线 让工作找到合适的你

- 新华社:天津大学科学→家成功研发新型无毒超低温细胞保存技术

- 天津日报:多所高校 公益志愿▅服务贴心帮助

- 央广网:推动新工科建设往深里走 下好新工业革命和高等♀教育质量革命两大▅战略的“先手棋”

- 北方网:中外专家齐聚⊙天津大学共论城市与自然的共融

- 央广网:天津大学发布2019年招☆生章程◤ 计划招收本科生4950人

- 天津大学、天津移动、大唐移动签署战略合作,共建5G智能网联技术联合创新中心

- 校党委副※书记雷鸣与2019届赴基层就业毕业生座╲谈

- 天津大学疫情防控领导小组召开会议 研究部署开学准备工作

新闻公告

- 今晚报:“云”方式助力大学生就○业 04-16

- 人民日报:32张海报,传递温暖的力量 04-16

高考招生

- 天津大学2018年招□ 生章程 08-05

- 天津大学2015年招生章程 08-05

- 天津大学2016年招生章程 08-05

- 天津大学2017年招生章程 08-05

- 天津大学2012年全日制本科招生章ω程 08-05

- 天津大学2013年招生章程 08-05

- 天津大学2011年全日制本科招生章程 08-05

- 天津大学2007年全日制本科招生章程 08-05

- 天津大学2008年全日制本科招生章程 08-05

- 天津大学2009年全日制本科招生章程 08-05